matthewgenovesesongstudies.com, Jakarta – Masyarakat adat dan kawasan hutan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Namun paradigma pengelolaan hutan, khususnya pada kawasan konservasi, dianggap mengutamakan konsep konservasi, pelestarian, dan perlindungan ekosistem serta jenis tumbuhan dan satwa, bukan partisipasi masyarakat adat. Akibatnya, orang-orang diusir dari rumahnya selama ini.

“Berkaitan dengan hal tersebut, konteks yang kita perjuangkan selama ini adalah pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Karena sampai saat ini bukan hanya isu konservasi saja, bahkan hingga saat ini pun tidak diakui istilah masyarakat adat.” , ujar Annas Radin Syarif, Wakil Sekjen AMAN Bidang Perekonomian dan Dukungan Masyarakat, pada Earth Forum ‘Apa yang Terjadi Jika Keanekaragaman Hayati Kita Punah’ di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia juga memberikan bukti untuk mendukung permintaan maafnya. Menurut dia, sejauh ini belum ada data masyarakat adat yang dirilis secara resmi oleh pemerintah. Keberadaan lebih dari 6.000 desa di sekitar dan di dalam kawasan alam tidak diperhitungkan, karena masyarakat yang mengelola sumber daya alam juga tidak diakui.

Belum lagi persoalan luasan hutan biasa yang masih jauh dari tujuan. Dari target pemerintah sebesar 12 juta hektare yang akan beralih status hutan negara menjadi hutan biasa, hanya sekitar 200.000 hektare yang benar-benar diakui sebagai hutan biasa.

“200 ribu masih sangat kecil. Sisanya belum diakui sebagai subjek hukum, baik di kawasan hutan maupun kawasan konservasi,” ujarnya.

Annas mengatakan pengabaian masyarakat adat dan upaya konservasi hanya menambah beban negara. Dalam hal ini adalah kemampuan menjaga hutan dan kawasan konservasi dari ulah tangan-tangan serakah. Sebab, sumber daya pemerintah juga terbatas untuk mempertahankan kawasan alam yang begitu luas.

“Cuma tumpang tindihnya 4,5 juta hektare, yang saya sebut konservasi yang lain. Padahal kalau diakui, negara tidak perlu ikut campur, untuk mengaturnya sudah konservasi lho,” ujarnya.

“Mereka (pemerintah) punya masalah pendanaan dan sebagainya. Sebaliknya, cukup mengakui sistem yang ada di masyarakat,” imbuhnya.

Annas mencontohkan bagaimana sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat menghasilkan hubungan yang simbiosis mutualistik. Masyarakat adat Ngata Toro di Sulawesi Tengah yang bermukim di kawasan Taman Nasional Lore Lindu menjadi bukti bahwa kehadiran mereka dapat membantu konservasi, khususnya terhadap pelaku illegal logging.

Masyarakat Ngata Toro memiliki sistem yang disebut Tondo Ngata yang mengatur kawasan mana yang dilindungi, dibatasi, dan boleh dimanfaatkan. Masyarakat adat mempunyai tugas yang sama untuk melindungi kawasan tersebut berdasarkan fungsinya.

“Yang terjadi sekarang taman nasional sudah tidak perlu lagi penjaganya, masyarakat sudah merawatnya,” kata Annas.

Bahkan, kata Annas, mereka bisa dikatakan sebagai perpustakaan hidup yang memahami semua spesies yang ada di kawasan tersebut. Pengetahuan tentang makhluk hidup yang diperoleh dari nenek moyang dapat diwariskan kepada anak cucu di masa depan jika mereka terus terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan.

“Juga capung, dia mempelajari jenis-jenis capung yang ada di sana. Beberapa pohon lainnya, hanya dalam bahasanya ya, bahkan bahasa Indonesia pun tidak. Ada ratusan jenis pohon, dia bawa dari kehidupan, ini, ini, ini. . .,” katanya.

“Tapi kalau sistem ini tidak digunakan, apalagi dilarang atau dibatasi, lama-kelamaan akan gagal. Bahkan tidak bisa masuk ke dalamnya, bagaimana cara mempertahankannya?” lanjutnya.

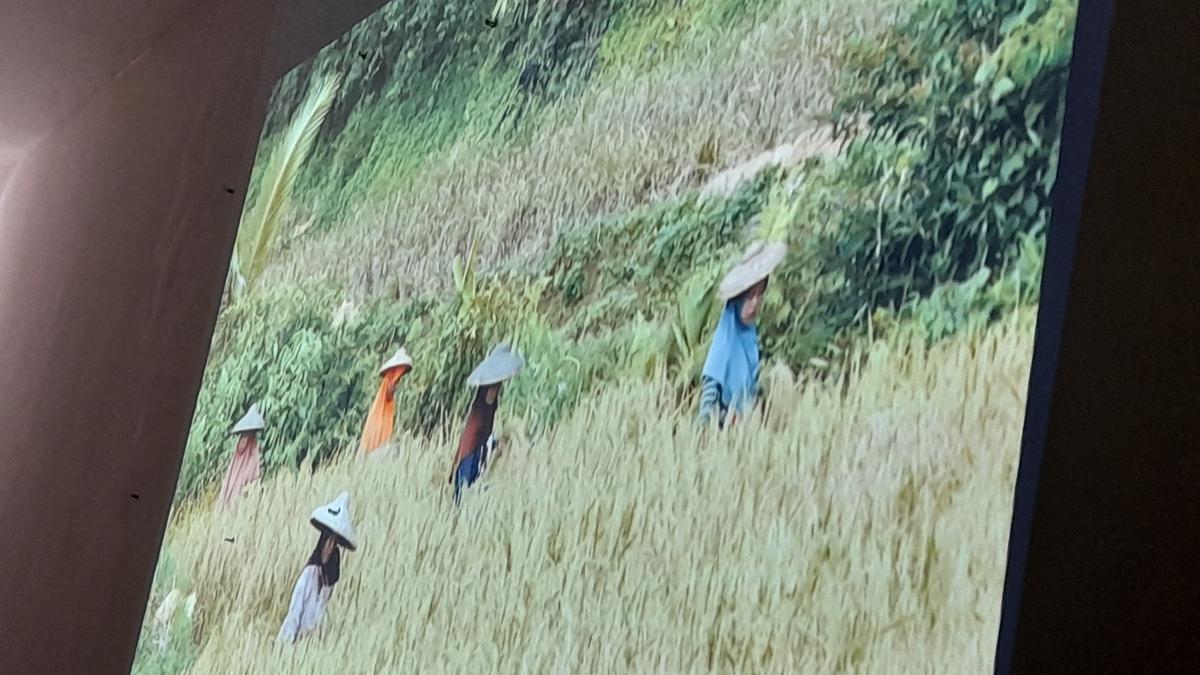

Contoh lain betapa pentingnya peran masyarakat adat dalam kelestarian ekosistem hutan juga terdapat dalam film pendek berjudul Our Land yang diproduksi oleh Samdhana Institute. Film pendek ini menyoroti masyarakat adat di Kasepuhan Cibarani, di Lebak, Banten.

Sebelum tahun 2021, tanah adat yang mereka tinggali secara turun-temurun diakui sebagai wilayah Perhutani. Akibatnya, konflik kepentingan beberapa kali terjadi hingga puncaknya pada tahun 2016, ketika masyarakat adat yang membawa kerbau dan tidak sengaja tersandung di tanah Perhutani didenda Rp5 juta.

Penduduknya tidak leluasa beraktivitas, padahal kehidupannya bergantung pada alam. Mereka jugalah yang menjaga lingkungan mengikuti nasehat nenek moyang mereka. Perjalanan panjang untuk mengembalikan hutan negara kepada masyarakat adat, hingga akhirnya pada Desember 2021, dari 662 hutan adat Cibarani yang diklaim, negara mengembalikan 490 hektare.

“Kalau dipindahtangankan dari negara ke adat, tidak bisa dijual ke orang lain karena itu milik bersama,” kata Abad Dulhani, Ketua Kasepuhan Cibarani. Ketika status hukum hutan adat sudah jelas, masyarakat bisa kembali mengelola hutan adat seperti yang dilakukan nenek moyang mereka.

Annas juga mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat adat. Meskipun komunitasnya kecil, tidak sebesar komunitas perkotaan, namun mereka hanya mempunyai ruang hidup di hutan atau kawasan lindung, sehingga tidak bisa berpindah begitu saja.

“Kalau mau pindah, pindah ke mana? Susah. Kalaupun sama-sama kawasan hutan, beda, apalagi kalau pindah ke kebun raya, tidak akan bertahan,” tuturnya.

Di sisi lain, Direktur Program Kehutanan KEHATI Samedi mengatakan sebaliknya masyarakat juga harus melindungi keanekaragaman hayati. Tanpa keanekaragaman hayati tidak ada masa depan bagi manusia. “Lagipula kalau semuanya punah, kita mungkin tidak ada lagi,” ujarnya.